Un carré de pelouse qui survit là où tout le reste crame, des brins d’herbe drus qui résistent à l’abandon… L’herbe mille-pattes ne fait pas dans la discrétion. Sur certains terrains, elle s’accroche, traversant la sécheresse et prospérant sur des sols peu généreux. Son réseau racinaire tissé serré rend la tâche ardue à ceux qui veulent la déloger, même après plusieurs essais infructueux.

Pourtant, il existe des stratégies testées et adaptées à chaque contexte, pensées pour préserver la vie du sol et la diversité alentour. Savoir reconnaître les approches qui tiennent leurs promesses, c’est s’assurer d’agir efficacement, sans dégainer systématiquement des produits chimiques agressifs.

Pourquoi les mille-pattes envahissent-ils nos espaces de vie ?

Les mille-pattes n’attendent qu’un signal pour investir maisons et jardins : un excès d’humidité. Fissures, caves, celliers et amas de débris organiques deviennent autant de refuges idéaux pour ces amateurs d’ombre et de fraîcheur.

Dès qu’une pièce manque d’aération, c’est la fête : les mille-pattes profitent de la chaleur et trouvent de quoi se nourrir, que ce soit des insectes égarés, des restes végétaux ou des miettes oubliées. Fissures dans les cloisons, joints fatigués, recoins oubliés : autant de portes d’entrée pour cette armée discrète. Leur apparition traduit souvent une humidité trop présente ou un désordre qui s’installe dans les moindres recoins.

Côté jardin, le scénario se répète : feuilles mortes, branches, bois en décomposition, tout ce qui s’accumule au sol, surtout après une ondée, attire ces décomposeurs zélés. S’ils accélèrent la transformation du compost, leur prolifération explose dès que les oiseaux, grenouilles ou lézards, leurs prédateurs naturels, se font plus rares ou que la gestion des déchets laisse à désirer.

Humidité, chaleur, nourriture : c’est ce trio qui explique leur ancrage dans nos espaces. Commencez par repérer et supprimer ces sources pour limiter leur présence, avant même de penser à des produits spécifiques.

Reconnaître l’herbe mille-pattes et comprendre ses habitudes

Quand on parle d’herbe mille-pattes, la réalité est plus complexe qu’il n’y paraît. Ce nom englobe plusieurs espèces d’arthropodes : chilopodes et diplopodes. Les plus courants dans nos intérieurs, Scutigera coleoptrata ou Polydesmus angustus, mesurent entre 2 et 5 cm et se distinguent par leur corps allongé, segmenté, hérissé de nombreuses paires de pattes, parfois plus de 170. Leur couleur oscille entre le brun, le gris et parfois des reflets dorés.

Leur comportement n’est pas anodin. Les chilopodes, comme la scolopendre, sont de redoutables chasseurs d’insectes nuisibles et de larves, participant ainsi à la régulation de certaines populations indésirables dans la maison. Les diplopodes, eux, excellent dans l’art de décomposer la matière : ils se nourrissent de débris, feuilles et racines mortes, accélérant la vie du sol.

Dans les jardinières ou sous les plantes vertes, leur présence signale une terre riche en micro-organismes, mais parfois aussi un excès d’humidité ou de déchets accumulés. Peu enclins à s’attaquer aux racines saines, ils préfèrent la matière déjà en décomposition. Les oiseaux, grenouilles ou lézards assurent l’équilibre dehors.

Pour l’humain ou les animaux domestiques, le risque reste minime. Les morsures de certaines espèces comme la scolopendre sont rares et sans conséquence sérieuse. Quelques allergies isolées ont été notées, mais rien de durable. Côté dégâts sur les plantes, l’impact est marginal : une racine grignotée, une feuille morte absorbée, mais rien de dramatique.

Des solutions naturelles et écologiques qui font vraiment la différence

Face à l’herbe mille-pattes, que ce soit à la maison ou sous les massifs, il existe d’autres voies que les produits chimiques. Voici des solutions concrètes pour réduire leur présence.

- Diminuez l’humidité : aérez, installez un déshumidificateur si besoin, et surveillez les zones où l’eau stagne. Les mille-pattes n’apprécient pas les endroits secs.

- Réalisez un nettoyage régulier : débarrassez-vous des feuilles mortes, branches et terre accumulée sous les pots, balayez les coins sombres. Moins de nourriture potentielle (insectes, restes), moins de mille-pattes.

- Bouchez les accès : appliquez du silicone sur les plinthes, autour des fenêtres, ou là où passent les tuyaux. En limitant les passages, on limite aussi leur nombre.

Des alternatives naturelles ciblées

Pour aller plus loin, la terre de diatomée, une fine poudre minérale, se montre redoutable contre les mille-pattes. Saupoudrez-en sur leurs trajets habituels : elle les assèche, sans danger pour les plantes ni les animaux à sang chaud. Autre option, les pièges collants, à placer le long des murs ou sous les meubles pour capturer les individus égarés.

Côté répulsif, les huiles essentielles de menthe poivrée ou de tea tree apportent une solution naturelle. Utilisées sur un chiffon ou diffusées dans les zones concernées, elles forment une barrière olfactive que les mille-pattes n’apprécient guère. À utiliser avec précaution, hors de portée des enfants et animaux sensibles.

Enfin, favoriser la présence de prédateurs naturels comme les oiseaux ou les grenouilles dans le jardin permet de rééquilibrer l’écosystème sur le long terme. Ces solutions, appliquées régulièrement, montrent leur efficacité progressivement, sans menacer l’environnement.

Prévenir le retour des mille-pattes : conseils pratiques pour un environnement sain

Maintenir un air sec reste la stratégie la plus fiable. Ces arthropodes raffolent des zones humides et sombres qui leur fournissent abri et nourriture. Aérez chaque pièce, ventilez les caves, et si la condensation persiste, n’hésitez pas à installer un déshumidificateur. À l’extérieur, surveillez l’arrosage près des murs et débarrassez-vous des tas de feuilles ou de branches contre les fondations.

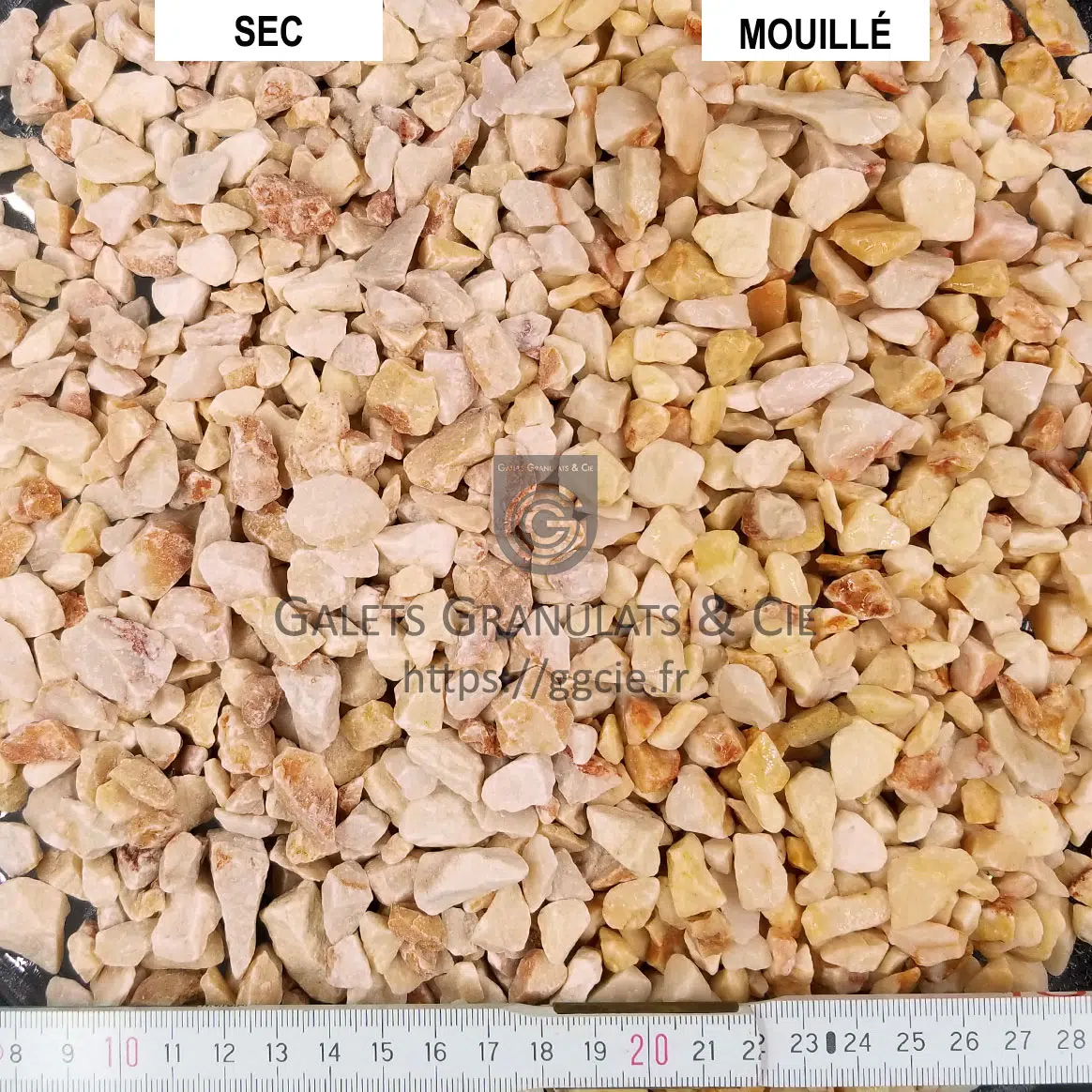

Un entretien minutieux fait la différence. Ramassez méthodiquement les feuilles mortes, brindilles et morceaux de bois abîmés, tout ce qui attire les insectes dont se nourrissent les mille-pattes. Privilégiez un paillage minéral dans les massifs : il attire moins cette faune que les paillis organiques. Pensez aussi à inspecter les dessous de pots et les recoins cachés, lieux de prédilection pour ces hôtes discrets.

- Bouchez les fissures et interstices : un joint silicone bien posé suffit souvent à empêcher les mille-pattes d’entrer dans la maison.

- Réduisez les sources de nourriture : surveillez l’apparition d’insectes à l’intérieur, car ils représentent un véritable festin pour ces auxiliaires parfois trop présents.

Si l’invasion persiste malgré vos efforts, l’intervention d’un exterminateur professionnel peut s’imposer. Cette démarche se justifie dans les cas d’infestation massive où les mesures préventives n’ont pas suffi. Optez pour des solutions respectueuses du vivant, pour préserver la santé des habitants et le rôle bénéfique de ces décomposeurs dans la nature.

Transformer son espace pour éviter le retour des mille-pattes, c’est choisir un environnement plus sain et équilibré. À chacun de décider jusqu’où il souhaite pousser cette démarche, mais une chose est sûre : la vigilance et quelques gestes ciblés font toute la différence sur la durée.