Le vinaigre blanc, utilisé à mauvaise dose, stérilise le sol et menace la croissance des cultures environnantes. Certaines plantes dites “mauvaises” enrichissent pourtant la terre en azote ou favorisent la biodiversité. Les méthodes de désherbage naturel, souvent perçues comme inoffensives, peuvent présenter des effets secondaires inattendus sur la vie du sol et la santé des plantations.

Les alternatives écologiques, testées depuis plusieurs années, évoluent grâce à l’expérimentation de jardiniers amateurs et professionnels. L’efficacité réelle dépend du type d’adventices, du climat et des contraintes du terrain. Les solutions les plus simples ne sont pas toujours celles qui respectent l’équilibre du potager.

Pourquoi les mauvaises herbes s’invitent-elles au potager ?

Dans chaque potager, les mauvaises herbes, ou adventices, surgissent à la moindre occasion. Leur présence n’est jamais le fruit du hasard. Elles profitent d’un sol laissé nu, d’un excès d’arrosage, ou d’un terrain trop souvent retourné pour s’installer. Les graines de ces indésirables patientent parfois plusieurs années, enfouies sous la surface, prêtes à jaillir dès qu’un rayon de lumière les atteint. Elles poussent alors, souvent plus vite que les cultures soignées à la main.

Très vite, la lutte s’engage : eau, lumière, nutriments, tout devient objet de compétition. Les racines de chiendent, d’oxalis ou de ronces plongent profondément, captant ce qui devrait bénéficier aux légumes. Certaines, telles que le pissenlit ou l’achillée millefeuille, témoignent d’un sol tassé ou érodé. D’autres, comme le plantain lancéolé ou le mouron blanc, signalent un sol vivant. Ces plantes, loin d’être de simples intruses, livrent de précieuses informations sur la qualité du sol et révèlent son histoire.

Quelques exemples permettent de décoder ce que racontent ces herbes spontanées :

- Le chiendent apparaît fréquemment dans les potagers trop travaillés.

- L’achillée millefeuille trahit une érosion du terrain.

- Le plantain lancéolé et le mouron blanc sont associés à un sol riche en vie et bien équilibré.

Voyez ces adventices comme de véritables bio-indicateurs. Leur diversité et leur vigueur racontent l’état du terrain et aident à ajuster les pratiques. Les observer, c’est aussi choisir d’intervenir avec mesure, d’épaissir les plantations ou d’adopter des techniques douces pour limiter leur expansion sans perturber l’équilibre du jardin.

Comprendre l’impact des désherbants chimiques sur la biodiversité

L’usage massif de désherbants chimiques dans les jardins bouscule les équilibres fragiles de la vie. Derrière la promesse d’un potager sans herbe, ces produits éliminent sans distinction, mauvaises herbes et organismes bénéfiques disparaissent ensemble. La biodiversité, pourtant indispensable à la santé du jardin, s’appauvrit rapidement.

Les résidus de ces substances s’incrustent dans le sol, sont lessivés par la pluie, et finissent par atteindre les nappes souterraines. Ils ne font aucune différence entre ravageurs et auxiliaires du jardin : coccinelles, hérissons, abeilles voient leur habitat et leur nourriture contaminés. Les conséquences ne tardent pas : moins de prédateurs naturels, plus de parasites, pollinisation en berne. Un engrenage se met en place.

Quelques exemples illustrent l’effet domino de ces pratiques :

- Les coccinelles, dévoreuses de pucerons, disparaissent après avoir absorbé des toxines.

- Les hérissons, friands d’insectes, voient leur garde-manger pollué.

- Les abeilles, essentielles à la pollinisation, perdent leur orientation et meurent prématurément.

Les herbes spontanées abritent ces alliés indispensables. En les supprimant avec des produits chimiques, on prive aussi la petite faune locale de refuges, de nourriture et de lieux pour se reproduire. Miser sur des alternatives comme le paillage ou le désherbage manuel, c’est préserver la santé du sol et encourager l’équilibre naturel. La diversité végétale ne gêne pas le potager, elle en fait sa force et sa protection contre les déséquilibres, même ceux qu’on ne perçoit pas à l’œil nu.

Des solutions naturelles et efficaces pour éliminer les mauvaises herbes

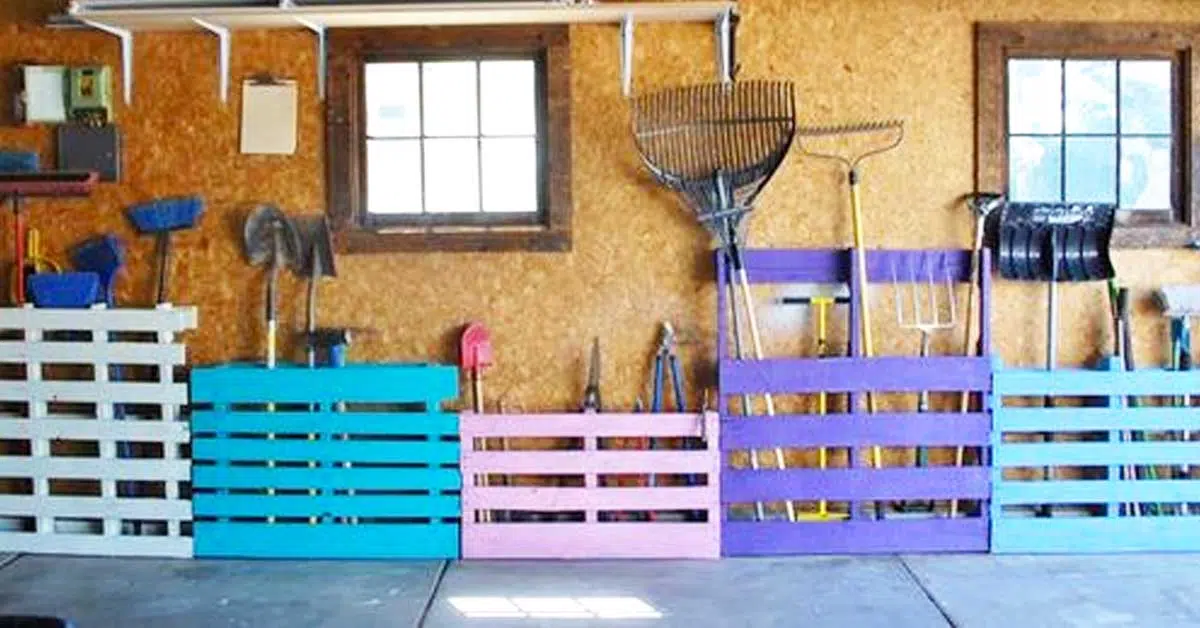

Le désherbage manuel reste une valeur sûre pour les petites surfaces. Munissez-vous d’une binette ou d’une gouge et arrachez les racines des plantes indésirables, surtout le chiendent ou le pissenlit. Ce travail ciblé épargne les cultures voisines et respecte la structure du sol. Après une pluie, la terre se montre plus souple, facilitant l’arrachage en profondeur.

Pour les allées et surfaces recouvertes de graviers, le désherbage thermique s’impose. Le passage d’un désherbeur à gaz ou électrique produit un choc thermique qui détruit la plante jusqu’au collet, sans bouleverser la vie souterraine. La technique se révèle particulièrement efficace sur les jeunes pousses. L’idéal : intervenir quand le sol est sec, pour limiter la repousse.

Des désherbants naturels peuvent aussi dépanner ponctuellement. Vinaigre blanc, eau de cuisson encore chaude, bicarbonate de soude ou sel : ces recettes maison ont leur utilité, mais jamais en excès. Le sel, par exemple, rend la terre stérile sur le long terme. Utilisez-les avec précaution, loin des espaces cultivés.

Le paillage constitue un rempart physique, durable et polyvalent. Toiles biodégradables, copeaux de bois, écorces, tontes ou paillis de lin bloquent la lumière et freinent la germination des adventices. Ce tapis organique protège le sol, nourrit la faune microbienne et limite l’évaporation. Les toiles de jute ou de chanvre, bien fixées, conviennent parfaitement pour les planches de légumes pérennes.

Adopter des gestes simples au quotidien pour un potager sain et durable

La régularité change tout. Un tour hebdomadaire dans le potager permet de repérer les nouvelles pousses d’adventices et d’agir avant qu’elles ne prennent le dessus. Désherbez de préférence tôt le matin, juste après la pluie : le sol humide relâche plus facilement ses racines. Ce réflexe limite la concurrence et profite directement aux légumes en place.

La rotation des cultures est également déterminante. Alternez les familles de légumes, évitez de cultiver deux années de suite la même espèce au même endroit. Ce principe coupe la chaîne des mauvaises herbes associées à chaque culture et freine la propagation des maladies. Pensez aussi à semer des engrais verts comme la phacélie ou la moutarde : ces plantes couvrent le sol, étouffent les adventices et enrichissent la terre une fois enfouies.

Voici quelques gestes à intégrer pour renforcer la vitalité du potager :

- Ajoutez du compost mûr : il améliore la structure du sol, stimule la vie microbienne et aide le potager à résister naturellement aux herbes indésirables.

- Employez le purin d’ortie en arrosage ou en pulvérisation : ce concentré naturel booste la croissance des cultures et limite leur fragilité.

Le désherbage naturel réclame de la patience, de l’observation et un peu de doigté. Mais à la clé, la biodiversité prospère, les alliés du jardin s’installent durablement, et le potager gagne en équilibre saison après saison. Un sol vivant, des légumes vigoureux, des pollinisateurs actifs : voilà la récompense d’un jardinier attentif et responsable.